Vivimos rodeados de radiación electromagnética: desde la luz del sol hasta la señal de la radio, el WiFi o la corriente eléctrica de casa. Pese a que es invisible, su presencia es constante y, por eso, conviene entender cómo la longitud de onda y la frecuencia condicionan su energía y, en consecuencia, la forma en que puede interactuar con nuestro organismo.

La ciencia disponible indica que, a los niveles habituales en el entorno, el riesgo es muy bajo. Aun así, hay diferencias clave entre radiaciones con capacidad para ionizar materia (como los rayos X y gamma) y las que no la tienen (radiofrecuencias, infrarrojos, visible, etc.). Y también importan la intensidad y el tiempo de exposición, de modo que conocer estas variables nos ayuda a separar temores infundados de precauciones razonables.

Longitud de onda, frecuencia y energía: las reglas del juego

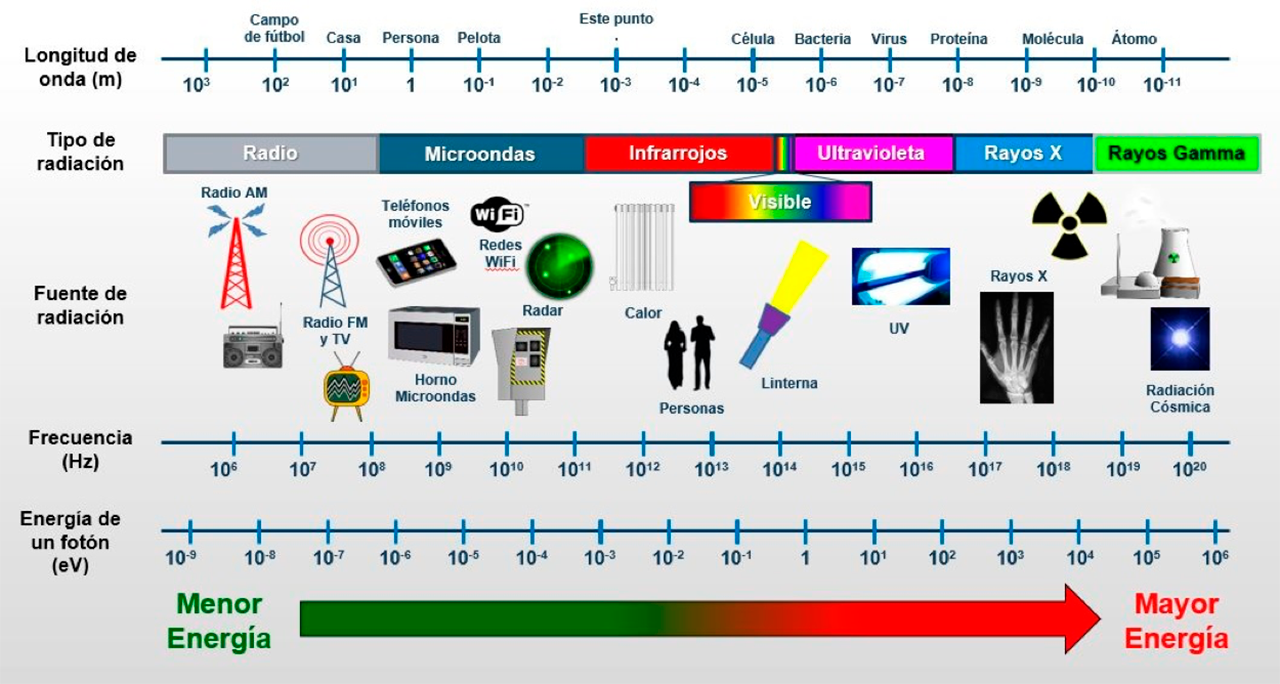

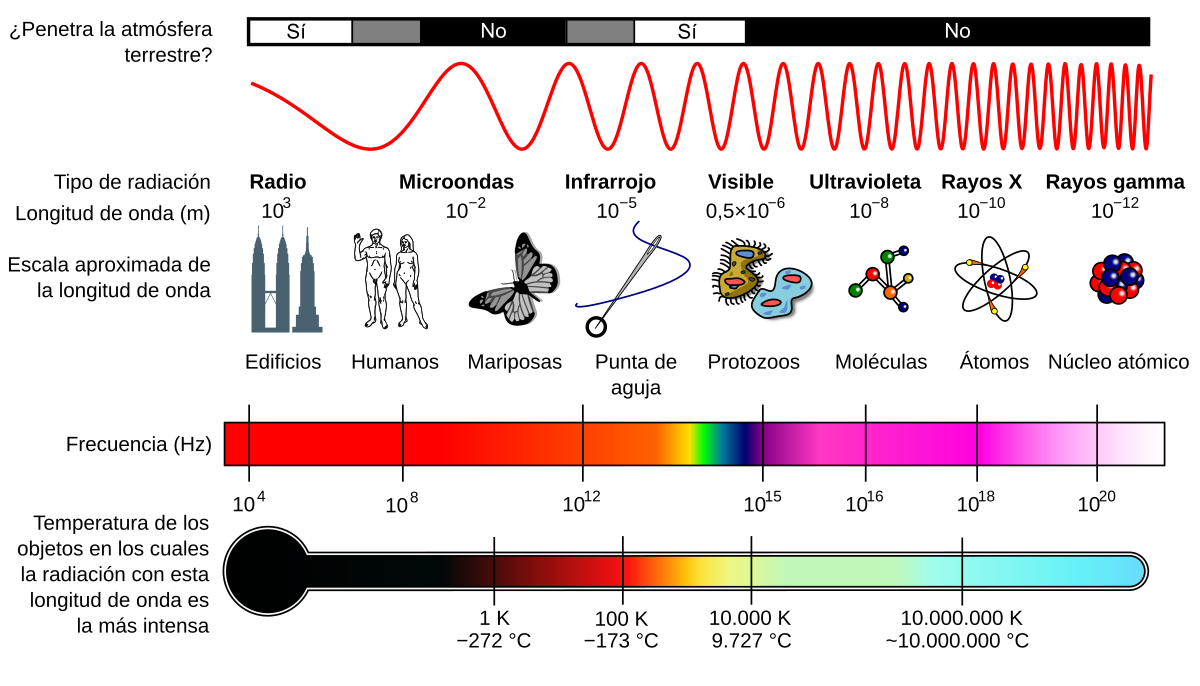

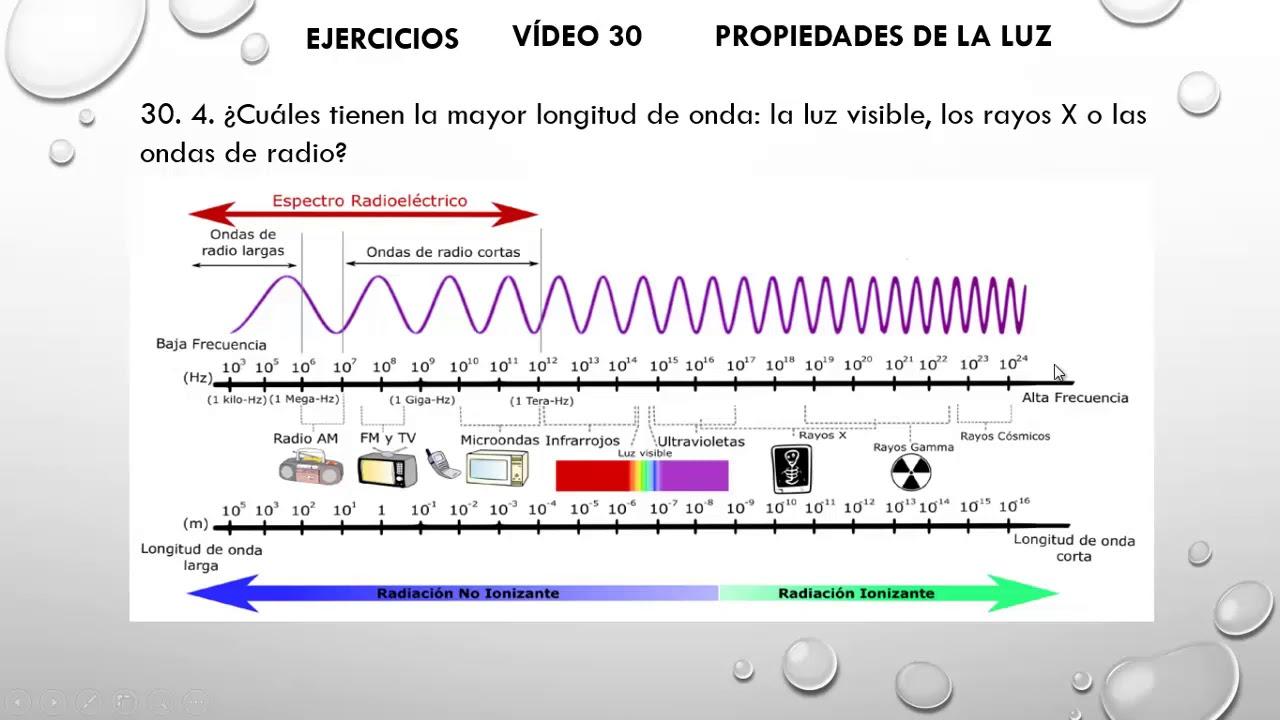

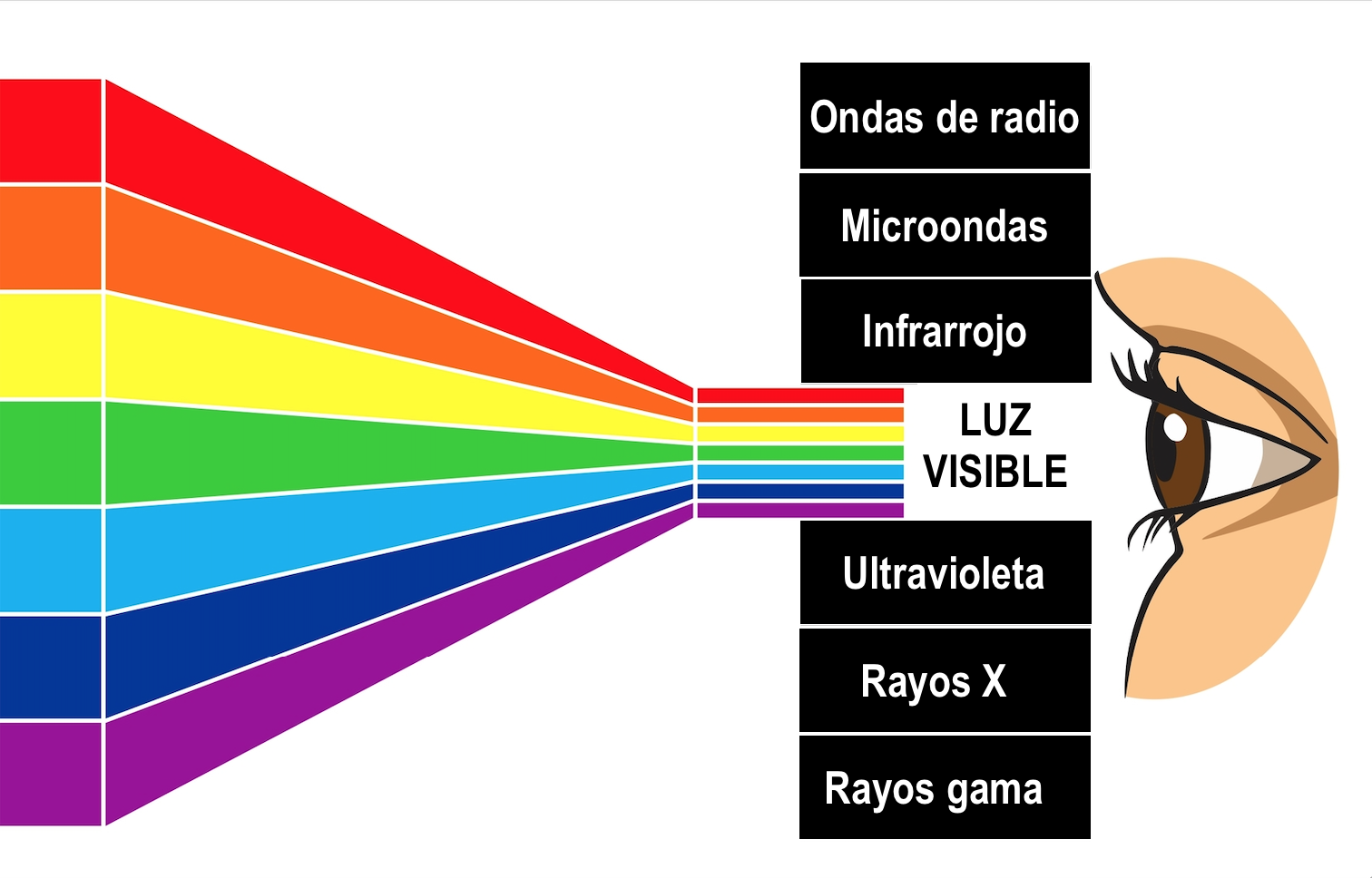

Las ondas electromagnéticas pueden describirse por su longitud de onda, su frecuencia o su energía. Estos tres parámetros están conectados: a mayor frecuencia, menor longitud de onda; y la energía de cada fotón crece con la frecuencia. Esta relación explica por qué no todas las regiones del espectro afectan por igual a los sistemas biológicos.

Algunos ejemplos ayudan a aterrizar ideas: una emisora de amplitud modulada en el entorno de 1 MHz tiene una longitud de onda de unos 300 metros; un horno microondas trabaja alrededor de 2,45 GHz y su longitud de onda ronda los 12 centímetros. Esa diferencia de “tamaño” de onda se traduce en distinta energía por fotón y, por tanto, en mecanismos de interacción diferentes con los tejidos.

En radio y microondas, el campo eléctrico y el campo magnético forman una onda electromagnética. En este rango, la intensidad del campo suele expresarse como densidad de potencia (W/m²). Las frecuencias bajas y altas no actúan del mismo modo en el organismo: por encima de aproximadamente 1 MHz domina el efecto térmico; por debajo, la inducción de cargas y corrientes eléctricas cobra protagonismo.

De dónde vienen: fuentes naturales y artificiales

En la naturaleza, las tormentas generan campos eléctricos al acumularse cargas en la atmósfera, y el campo magnético terrestre orienta brújulas, aves migratorias y algunos peces. Estos fenómenos muestran que los campos electromagnéticos forman parte del entorno incluso sin intervención humana.

Entre las fuentes fabricadas por el hombre hay de todo: la electricidad en una toma de corriente crea campos de frecuencia baja; los rayos X permiten diagnosticar fracturas; y diferentes tipos de radiofrecuencia transmiten información mediante antenas de radio, televisión o estaciones base de telefonía móvil y dispositivos como lectores RFID. A frecuencias más altas dentro de la RF, las microondas se emplean para cocinar, pues calientan de forma rápida los alimentos.

Ionizante y no ionizante: la gran frontera

La diferencia crucial es la capacidad de ionizar. Las radiaciones de frecuencia extremadamente alta —como los rayos gamma y los rayos X— tienen energía suficiente para romper enlaces químicos en moléculas y átomos, generando iones. Eso puede dañar el ADN y otros componentes celulares. Aun así, bien usadas, tienen aplicaciones médicas incuestionables: los rayos X para diagnóstico o los gamma para terapia contra tumores. En protección, los delantales plomados atenúan gran parte de la radiación dispersa en radiología, y para los gamma se recurre a barreras de plomo, hormigón o masas de agua, que resultan eficaces para contener su alta energía.

En la parte no ionizante del espectro están la ultravioleta (en su mayor parte), la luz visible, el infrarrojo, las radiofrecuencias y las frecuencias extremadamente bajas, además de los campos estáticos. Ninguna de ellas rompe enlaces por fotón, pero sí pueden producir otros efectos: calentamiento, modificación de tasas de reacción o inducción de corrientes eléctricas en tejidos.

No hay que subestimar el extremo superior de la no ionizante. La radiación UV del sol, por ejemplo, puede causar quemaduras e incrementar el riesgo de cáncer de piel. Una luz visible extremadamente intensa puede dañar la retina y una sobreexposición al infrarrojo puede producir quemaduras. En contraste, las radiofrecuencias a niveles ambientales habituales están muy por debajo de los umbrales térmicos, por lo que su potencial de daño en condiciones normales es muy limitado.

Campos eléctricos y magnéticos: qué son y en qué frecuencias se mueven

Los campos eléctricos surgen cuando hay tensión, aunque no circule corriente. Por eso, un cable enchufado con el aparato apagado puede generar campo eléctrico en su entorno. En cambio, los campos magnéticos aparecen únicamente cuando fluye corriente, y su intensidad crece con la intensidad de esa corriente.

En la práctica, los campos eléctricos alrededor de un electrodoméstico desaparecen al desenchufarlo. Sin embargo, el cableado empotrado que alimenta la toma puede mantener un campo mientras esté energizado. De nuevo, el detalle clave es si hay o no tensión o corriente y su magnitud.

Por rangos, se habla de frecuencias extremadamente bajas (FEB/ELF) hasta unos 300 Hz; frecuencias intermedias (FI), de 300 Hz a 10 MHz; y radiofrecuencias (RF), de 10 MHz a 300 GHz. En el día a día, la red eléctrica y los aparatos del hogar dominan en ELF; pantallas antiguas, sistemas antirrobo o ciertos equipos de seguridad operan en FI; y la radio, la TV, el radar, los móviles y los hornos microondas están en RF.

La transmisión eléctrica se realiza a alta tensión y sus valores son estables, mientras que la corriente —y, por tanto, el campo magnético asociado— varía con el consumo. En el hogar, las tensiones son menores y los campos, por lo general, también más bajos, quedando muy por debajo de los umbrales de estimulación de nervios y músculos.

Cómo interaccionan con el organismo

El cuerpo humano funciona con electricidad: el corazón late con impulsos eléctricos detectables en un electrocardiograma, las neuronas se comunican con señales bioeléctricas y muchos procesos metabólicos desplazan cargas. Incluso en ausencia de campos externos, hay corrientes minúsculas circulando de forma natural.

Cuando un campo eléctrico de baja frecuencia incide sobre nosotros, puede redistribuir cargas en la superficie de la piel y generar corrientes que fluyen hacia tierra. La magnitud de esas corrientes inducidas depende de la intensidad del campo exterior, pero en condiciones ambientales normales permanecen muy por debajo de los niveles que provocarían trastornos eléctricos perceptibles.

Los campos magnéticos de baja frecuencia inducen corrientes circulantes en el interior del cuerpo. Si fuesen lo bastante intensas, podrían estimular nervios o músculos. Ahora bien, incluso justo debajo de una línea de alta tensión, las corrientes inducidas típicamente son minúsculas en comparación con los umbrales de estimulación establecidos por las directrices.

En radiofrecuencias, el efecto principal es el calentamiento: a partir de aproximadamente 1 MHz, las RF desplazan iones y moléculas de agua produciendo calor. A niveles muy bajos, el organismo disipa esa energía sin problema. Por debajo de ~1 MHz, lo dominante es la inducción de cargas y corrientes. En ambos casos, las guías de exposición se han definido para evitar tanto la estimulación eléctrica como el aumento de temperatura significativo.

En campos estáticos, los eléctricos apenas penetran y su efecto típico es el erizamiento del vello por cargas superficiales, sin implicaciones de salud relevantes más allá de posibles descargas. Los magnéticos estáticos atraviesan el cuerpo casi sin atenuación; a intensidades muy elevadas podrían alterar el flujo sanguíneo o interferir con impulsos nerviosos, pero esos niveles no se dan en la vida cotidiana. No obstante, la evidencia sobre exposiciones estáticas prolongadas en algunos entornos laborales sigue siendo limitada.

Móviles, WiFi y antenas: qué dice la evidencia

Los teléfonos móviles se conectan con estaciones base usando RF. Trabajan, en general, entre unos 450 y 2700 MHz y con picos de potencia de hasta 2 vatios. Transmiten cuando están encendidos y activos, y la exposición del usuario desciende drásticamente al aumentar la distancia. Escribir mensajes, navegar o usar manos libres reduce mucho la señal absorbida; y disponer de buena cobertura hace que el terminal emita con menor potencia.

Respecto a efectos inmediatos, en las frecuencias de los móviles la mayor parte de la energía se absorbe en piel y tejidos superficiales, de forma que cualquier incremento de temperatura en el cerebro u órganos profundos es prácticamente nulo. Los estudios sobre actividad eléctrica cerebral, cognición, sueño, ritmo cardíaco o presión arterial no han encontrado perjuicios consistentes a niveles por debajo de los umbrales térmicos.

Se han comunicado síntomas como cefaleas, insomnio o irritabilidad bajo el paraguas de la llamada hipersensibilidad electromagnética, pero las investigaciones no han conseguido establecer una relación causal entre estas molestias y exposiciones a campos en niveles inferiores a los límites de seguridad.

En cuanto a riesgos a largo plazo, la epidemiología se ha centrado en tumores cerebrales. Dado que muchos cánceres tardan años en manifestarse y el uso masivo del móvil se generalizó en los 90, los estudios han tenido que trabajar con ventanas temporales limitadas. Los experimentos con animales y las cohortes disponibles no han mostrado aumentos claros de incidencia tumoral por exposiciones prolongadas a RF en condiciones controladas.

El macroestudio INTERPHONE, con datos de 13 países, no encontró incremento del riesgo de glioma o meningioma tras más de una década de uso, aunque detectó resultados dispares en subgrupos con uso muy intensivo. A partir del conjunto de evidencias, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer clasificó las RF como “posiblemente carcinógenas” para humanos (Grupo 2B), una categoría que indica que una asociación no puede descartarse por completo, pero donde también caben explicaciones por azar, sesgo o confusión. Este encuadre refuerza la necesidad de seguir investigando, especialmente en población infantil y juvenil.

Mientras tanto, conviene recordar magnitudes: en entornos reales, las exposiciones a señales de WiFi y de antenas o dispositivos móviles suelen situarse entre 10.000 y 100.000 veces por debajo de los límites internacionales. A esos niveles, la probabilidad de efectos relevantes para la salud es muy baja, algo que explica por qué las autoridades sanitarias no recomiendan restricciones extraordinarias en el uso cotidiano.

Límites de exposición y cómo se aplican

Para proteger a la población y a los trabajadores, existen directrices internacionales basadas en la evidencia, como las de la ICNIRP (Comisión Internacional para la Protección contra las Radiaciones No Ionizantes). Estas definen límites para campos eléctricos y magnéticos variables desde 1 Hz hasta 100 kHz, y para radiofrecuencias hasta 300 GHz, así como para la radiación óptica (UV, visible e infrarroja). Países y reguladores adoptan estas guías en sus normativas, con márgenes de seguridad amplios.

En el extremo ionizante, la seguridad se gestiona con protocolos estrictos: radiólogos y oncólogos ajustan dosis en radiografías, tomografías o radioterapia para maximizar el beneficio y minimizar riesgos. En protección personal, se emplean barreras y blindajes adecuados al tipo de radiación, lo que permite usar estas herramientas médicas con altos estándares de seguridad.

En el terreno no ionizante, se evalúan métricas como la SAR (tasa de absorción específica) en dispositivos cercanos al cuerpo, así como la densidad de potencia en el entorno. Medidas en colegios, hogares y espacios públicos muestran niveles muy inferiores a los límites. Además, la investigación sigue optimizando los métodos de evaluación de exposición personal, incluyendo medidores portátiles en estudios poblacionales para caracterizar variabilidad espacial y temporal.

Precauciones sensatas en el día a día

La preocupación social ha acompañado a cada nueva tecnología: líneas eléctricas, televisores, radares, móviles… Hoy sabemos que, a niveles ambientales habituales, los campos electromagnéticos no suponen un peligro claro. Aun así, es razonable adoptar hábitos sencillos que, sin esfuerzo, reducen la exposición personal.

- Limitar en lo posible el número y la duración de las llamadas.

- Priorizar mensajes de texto o manos libres frente a sostener el teléfono pegado a la cabeza.

- Evitar llevar el móvil en los bolsillos, sobre todo cerca de los genitales.

- Usar altavoz o auriculares con tubo de aire cuando sea viable.

- Apagar el teléfono por la noche; lo mismo con el router WiFi, y mejor no ubicarlo en el dormitorio.

- Siempre que se pueda, utilizar el teléfono en zonas con buena cobertura para que emita a menor potencia.

Estas medidas aprovechan una propiedad básica de las comunicaciones inalámbricas: la potencia de emisión del terminal baja cuando la señal de red es mejor y aumenta cuando es peor. Con pequeños ajustes de uso cotidiano conseguimos, sin sacrificar funcionalidad, situarnos todavía más lejos de los umbrales de seguridad fijados por los organismos internacionales.

La relación entre longitud de onda, frecuencia y energía explica por qué el espectro electromagnético tiene efectos tan diversos, desde beneficios terapéuticos en Medicina hasta posibles riesgos si se exceden límites. Con las guías de exposición vigentes, y considerando que las exposiciones ambientales a RF y campos de red están muy por debajo de los umbrales, el escenario cotidiano es de baja preocupación sanitaria. Entender las fuentes, conocer cómo interactúan con el organismo y aplicar medidas sencillas de uso permite convivir con esta “sopa” de radiación de manera informada y tranquila.